伊豆・伊東温泉文学散歩

その昔、多くの文人たちが伊豆半島を訪れていました。

川端康成「伊豆の踊り子」や松本清張「天城越え」など、伊豆半島を舞台にした有名な小説もあれば、その自然豊かな景色を詠った俳句や詩も多く、文豪達に愛された土地と言えます。

伊東市にも歌碑や句碑が数多く建てられており、その数は60を超えます。

その中から一部を抜粋し、ご紹介いたします。

記事の最後には、文学碑マップもございます。ぜひご活用ください。

『みかんの花咲く丘』歌碑

「みかんの花が咲いている 思い出の道丘の道 はるかに見える青い海 お船が遠くかすんでる」

戦後の名曲「みかんの花咲く丘」は1946年(昭和21年)8月24日に作詞家・加藤省吾氏によって作詞され、作曲家・海沼實氏によって作曲されました。

その翌日には、NHKのスタジオと伊東西国民学校(現伊東市立西小学校)を結ぶ日本で初のラジオ生放送が行われ、当時童話歌手として人気のあった川田正子さん(当時12歳)がこの歌を歌いました。

海沼さんは、作詞された日の午後、伊東へ向かう汽車の中でこの曲を作ったそうです。

【 歌碑のある場所 】

・伊東市宇佐美から亀石峠へと上る静岡県道19号伊東大仁線途中

・岡地区・ホテルジュラク敷地内

Column

与謝野鉄幹(てっかん)・晶子(あきこ)歌碑

「初夏の 天城おろしに 雲ふかれ みだれて影す 伊豆の湖」 (鉄幹)

「うぐいすが よきしののめの 空に鳴き 吉田の池の 碧水まさる」 (晶子)

与謝野鉄幹・晶子と伊東との結び付きは、新詩社の同人であった嶋谷亮輔の自宅が一碧湖畔にあり、ここを訪れたことから始まります。

鉄幹・晶子ともに一碧湖をこよなく愛し、美しい光景と天の与えた優れた才能を配したこれらの歌は、閑静な山の湖の風情を表現するとともに、人々の旨に伊豆への旅情を感じさせるものがあります。

碑は1976年(昭和51年)、伊東市により建立されました。

【 歌碑のある場所 】 一碧湖 芝生広場 伊東市吉田815-360

松尾 芭蕉(まつお ばしょう)句碑

「けふばかり ひとも年寄れ 初しぐれ」

庶民の笑いを特質としていた俳諧を和歌や連歌に劣らない美にまで高めた功績から「俳聖」と呼ばれる松尾芭蕉。

1694年(元禄7年)、旅先の大阪・南御堂前の宿で息を引き取るまで全国を歩き、「野ざらし紀行」、「更級日記」、「奥の細道」、「猿蓑」等をあらわしました。

伊東へは一度も足を踏み入れたことはありませんでしたが、市内には芭蕉の句碑が3カ所に建てられています。

【 句碑のある場所 】 物見塚公園(ものみづかこうえん)伊東市大原2-80-1

北原 白秋(きたはら はくしゅう)歌碑

「伊東湯どころ ひがしの海に ヨホホイ 朝はゆららと 潮にゆららと日が昇る

ざぶらん らんてば 浪の音 とろろん ろんてば お湯の音 山では椎茸 蜜柑にたちばな

トノホイノ ホイ ホイ 沖の初島は 水仙島よ 島の女神は 花の女神は初木姫」

詩人・北原白秋は親友・木下杢太郎(きのした もくたろう)を訪れて、しばしば伊東に来ていました。

1927年(昭和2年)静岡電鉄の依頼を受け「ちゃっきり節」を作詞し、これを聞いた杢太郎の兄大田賢治郎は伊東の民謡を作ってくれるように白秋に頼みました。

作曲は町田嘉章(よしあき)氏で伊東小唄とともに伊東市民に親しまれました。

歌碑は、1969年(昭和44年)、伊東市によって作詞40周年を記念して建立されました。

【 歌碑のある場所 】 伊東市観光会館別館 伊東市和田1-16-1

室生 犀星(むろう さいせい)詩碑

「伊豆伊東の温泉(いでゆ)にじんならと言える魚棲みけり」

大正から昭和にかけて活躍した詩人で小説家の室生犀星。

この詩は1923年(大正12年)、犀星が34歳の時、暖香園に滞在した時の作といわれています。

その前年に長男を失い傷心のうちにあった犀星は、玖須美の浄ノ池で泳いでいた魚(じんなら)の姿に心を打たれ、じんならを我が身にたとえて、生きることの悲しさを歌ったといいます。

碑は1971年(昭和46年)、松川の中流岡橋の際に伊東市によって建立されました。

【 詩碑のある場所 】 松川・岡橋 伊東市桜木町

木下 杢太郎(きのした もくたろう)文学碑

「むかしの仲間 ふるき仲間も遠く去れば、また日頃顔を合わせねば、知らぬ昔とかはりなきはかなさよ。

春になれば 草の雨。三月、桜。四月、すかんぽの花くれなゐ。

また五月にはかきつばた。花とりどり、人ちりぢりの眺め、窓の外の入日雲(いりひくも)」

木下杢太郎(もくたろう)=本名・太田正雄は、伊東市湯川の旧家「米惣」に生まれました。

東京帝大医学部教授(皮膚科・とくにハンセン病研究は世界的に有名)の傍ら、1907年(明治40年)「明星」に参加、北原白秋らと<パンの会>を結成して、1910年代、日本近代詩に異国情緒と江戸趣味を融合した耽美(たんび)的詩風で新風をそそぎました。

碑石には、杢太郎の詩稿から自筆の「むかしの仲間」の詩とスケッチ帳から「ぼたんの図」が刻まれています。

【 文学碑のある場所 】 伊東公園山頂 伊東市湯川270-1

木下杢太郎「海の入日」

「海の入日 浜の真砂に文かけば また波が来て消しゆきぬ あはれはるばる我おもひ 遠き岬に入日する」

この詩は、木下杢太郎が郷土伊東の海岸で詠まれたもので、後に与謝野鉄幹、北原白秋、吉井勇らと同人であった新詩社の「明星」【1908年(明治41年)11月号】で最初に発表されたものです。

その後、1985年(昭和60年)に木下杢太郎の生誕100年を記念して伊東市によりなぎさ公園に建立されましたが、1991年(平成3年)4月に整備されたオレンジビーチ中央に移されました。

【 詩碑のある場所 】 伊東オレンジビーチ 伊東市湯川〜松原

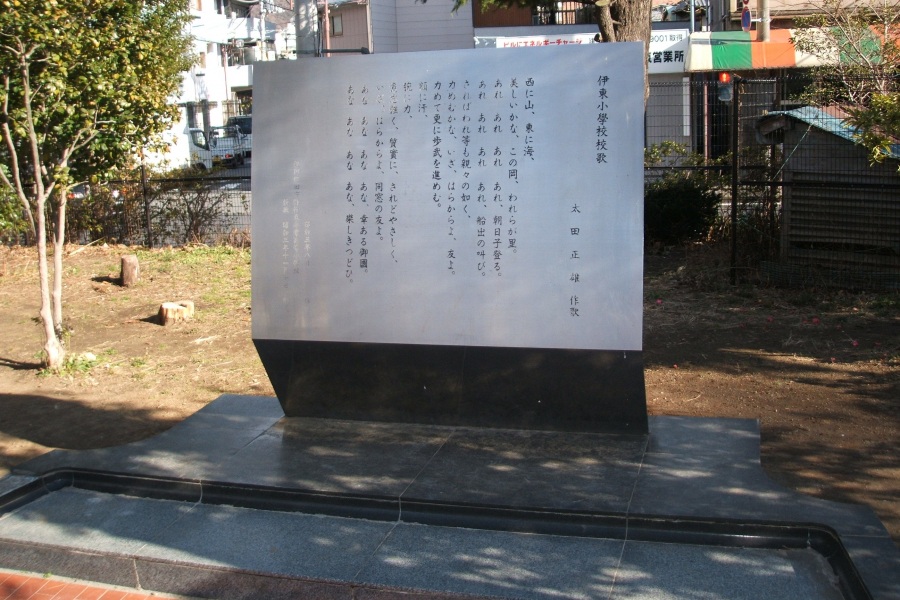

木下杢太郎(太田正雄)西小学校歌碑

「西に山、東に海、美しいかな、この岡、われらが里。

あれ あれ あれ あれ、朝日子登る。あれ あれ あれ あれ、船出の叫び。

さればわれ等も親々の如く、力めむかな、いざ、はらからよ、友よ。

力めて更に歩武を進めむ。額に汗、腕に力、意志強く、質実に、されどやさしく、

いざ、はらからよ、同窓の友よ。

あな あな あな あな、幸ある御国。あな あな あな あな、楽しきつどひ。」

この詩は1928年(昭和3年)8月、伊東尋常高等小学校(現在の伊東市立西小学校)の校歌として作詞したもので、同年11月に校歌として制定されました。

西小学校の開校記念日である1975(昭和50年)年3月7日、第22代目深川智章校長の発案により、卒業生により建立されました。

【 歌碑のある場所 】 伊東市立西小学校 伊東市幸町1−5

尾崎 士郎(おざき しろう)文学碑

「十月二十四日 尾崎一雄の病気のことが気になってならぬ 明日は 思いきって出かけようと思う

夜眠れぬのでぶらりと外へ出る 空が澄み切っているせいか川向うの山の線が なだらかなふくみを見せてくっきりと描き出されている

月は雲にかくれているが光は空いっぱいにひろがって視野のかすむかぎり瑟瑟(しつしつ)たる田圃(たんぼ)の情趣にみちている

かすかに よしきりの鳴き聲(こえ)が川ぞいの道の方から聞こえてきた かなしさや月の中なる行行子(ぎょうぎょうし)」 (当時の日記「謫居随筆」より)

「人生劇場」の作家・尾崎士郎は、1944年(昭和19年)10月、戦時疎開で東京・大森から伊東に移り、1953年(昭和28年)3月までの約10年間を伊東で過ごしました。

飄逸な名作「ホーデン侍従」の主人公は、当市在住当時親交のあった”肝臓先生”こと天城診療所の佐藤十雨氏です。

尾崎氏は文学碑嫌いといわれただけに、これは初の文学碑であり、1966年(昭和41年)5月に建立されました。

【 句碑のある場所 】 岡、広野の旧よねわか荘前の市道ロータリーの花壇の中

高浜 虚子(たかはま きょし)文学碑

「人生とは何か 私は唯月日の運行 花の開落 鳥の去来 それ等の如く 人も亦死して行く といふことだけ承知してゐます」

この碑文は、虚子がフランスの俳句俳人ヴォカンスに宛てた手紙の中の一節であり、虚子の人生観を書いたものです。

「人生とは何か」というテーマに対して軽快に表現し、虚子の円熟期の心境が伺えます。

碑は、虚子の伝統俳句を継承している俳句詩「みちのく」が創刊40周年を記念して、1990年(平成2年)6月大室山麓さくらの里に建立・除幕されました。

【 文学碑のある場所 】 さくらの里 伊東市富戸1317-4

尾上 紫舟(おのえ さいしゅう)歌碑

「つけすてし 野火のけむりの あかあかと みえゆくころぞ 山はかなしき」

明治から昭和にかけて活躍した歌人で、若山牧水など多くの歌人を育てた尾上紫舟。

草書仮名の名手としても知られる紫舟自筆の美しいかな文字で書かれたこの歌は、連作「天城野火」の中の一首として伊東で詠まれたものです。

昭和初期に伊東に別荘を構え、1957年(昭和32年)1月に80歳で永眠するまで、晩年の多くを伊東で過ごしました。

碑は、1931年(昭和6年)4月に伊東紫舟会の手によって建立されました。

【 歌碑のある場所 】 物見塚公園(ものみづかこうえん)伊東市大原2-80-1

萩原 井泉水(おぎわら せいせんすい)句碑

「裏はまつ山の夏の雨晴れてゆく雲」

井泉水は東大文学部を卒業し、紅葉の「秋声会」に入り、正岡子規の選を受け、「層雲」を主宰し自由律俳句の歴史を作りました。

伊豆への訪れや関わる句・文も多く、川奈ゴルフにちなんだ「ゴルフの球」の名随筆も残しています。

【 句碑のある場所 】 佛現寺(ぶつげんじ) 伊東市物見が丘2-30

殿村 菟絲子(とのむら としこ)句碑

「東より 忽と夜明の 初鴬」

殿村菟絲子は1937年(昭和12年)、水原秋桜子の主宰する「馬酔木」に入門、秋桜子に師事、1972年(昭和47年)に「万雷」を主宰、後進への指導に当たり「絵硝子」などの句集を出しました。

碑は、1980年(昭和55年)5月、小室山公園の「いこいの池」のほとりに伊東市により建立されました。殿村が同公園を訪れて詠んだ句が事実で刻まれています。

【 句碑のある場所 】 小室山公園いこいの池 伊東市川奈1260-1

Column

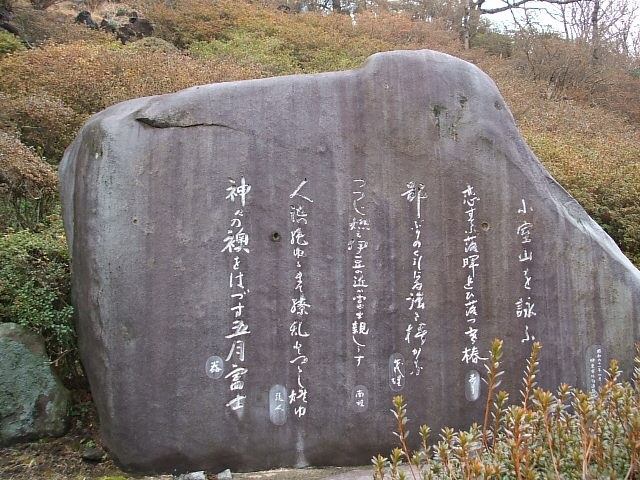

小室山 五俳人の句碑

1986年(昭和61年)4月、伊東市俳句連盟により、十万本のつつじに囲まれた小室山公園に、つつじまつり俳句大会にゆかりの深い5名の先生方による句碑が建立されました。句はどれも小室山で詠まれたものです。

穂積 忠(ほづみ きよし)歌碑

「大室山に 落暉の余光鎮む時 胸深く 返るもののひそけさ」

1941年(昭和16年)~1948年(昭和23年)まで、現在の伊東高校の前身、伊東高等女学校の校長として地元子女の教育にあたり、伊東高校の校歌をも作詞した穂積忠は、北原白秋に師事し、伊豆の歌人として知られています。

伊東高等女学校の校長として在職中の1944年(昭和19年)2月17日に、実弟足立重を交通事故で亡くしており、後年この思いを歌った歌碑がさくらの里に建立されました。

【 歌碑のある場所 】 さくらの里 伊東市富戸1317-4

水原 秋桜子(みずはら しゅうおうし)句碑

「磯魚の 笠子もあかし 山椿」

水原秋桜子は医者として病院を経営した他、高浜虚子に入門し、のち東大俳句会を興しました。また、新興俳句運動の一環として「馬酔木」を主宰。

秋桜子は好んで伊豆の各地を吟行し、多くの作品を残していますが、伊東での作品もかなりの数にのぼっています。

こちらの句碑は、1972年(昭和47年)、城ヶ崎海岸自然研究路「はしだて広場」の一角に、秋桜子先生夫妻隣席のもと建立されました。

【 句碑のある場所 】 城ヶ崎海岸自然研究路「はしだて広場」

山本六丁子(ろくちょうし)句碑・内山雨海(うかい)筆塚

< 山本六丁子句碑 >

「人と生まれ日本に生まれ月と花」

小児科医師であった山本六丁子は、伊東に「一艸亭(いっそうてい)」を建てて移住し、俳句や連句の会「伊東笹鳴会」を主宰しました。

弟子・佐藤十雨(市内天城診療所医師)とともに芭蕉の門弟曽良の真筆「奥の細道随行記」を当時市内の某実業家の家より発見し、世に発表したことで有名です。

市内には多くの門下生がいて、句碑は1943(昭和18年)秋に門下生らの手によって建てられました。

< 内山雨海筆塚 >

1907年(明治40年)3月東京に生まれ、墨の芸術を研究する濹人社(ぼくじんしゃ)を主宰しました。

1957年(昭和32年)5月に彼の満50歳を記念した筆塚が門下生らの手によって建てられ、本人や門下生の筆147本が科学的施工によって密封埋蔵されています。

【 句碑・筆塚のある場所 】 松月院 伊東市湯川377

城ヶ崎ブルース歌碑

「愛してくれた 小指の爪を そっとかたみに つつんでいれた

ハンカチ白い 城ヶ崎 あなたが帰る 遠笠山が 涙にかすむ 夜のはて」

歌碑にある「城ヶ崎ブルース」は、城ヶ崎海岸のピクニカルコースのイメージアップのPRとして何が良いかという話題から実現した歌です。

伊東観光協会の元専務・牧野正氏が親交のあったクラウンレコードの斉藤昇社長(当時)に相談したところ、作詩を作詞家の星野哲郎氏に依頼してくれました。

完成した詩に、当時クラウンレコードで一緒だった作曲家の関野幾生氏(伊東市出身)が作曲し、出来上がったのが「城ヶ崎ブルース」です。

城ヶ崎海岸にちなんだ吊り橋形の歌碑には、星野氏自筆の文字が刻まれています。

【 歌碑のある場所 】 城ヶ崎海岸 門脇つり橋近く

Column

雨の城ヶ崎歌碑

城ヶ崎海岸、門脇灯台のすぐ下に、城ヶ崎海岸ブルース第二弾「雨の城ヶ崎」の歌碑があります。

1986年(昭和61年)2月、新曲発表のイベントと歌碑除幕式が大勢の関係者の中行われました。作詞は星野哲郎氏、作曲は関野幾生氏、歌手ロスプリモスを招き碑前で新曲の披露を行い、歌碑完成を祝いました。